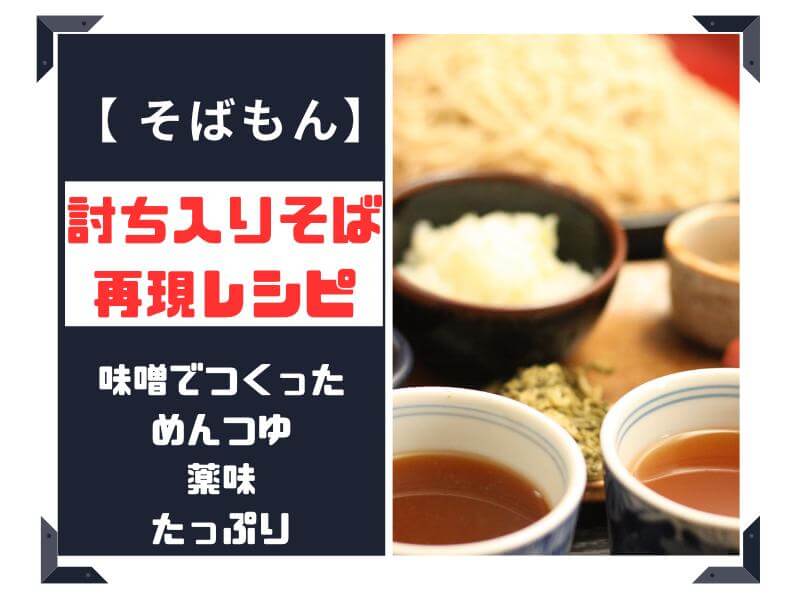

この記事は、漫画『 そばもん 』に登場した『討ち入りそば』を再現した記事です。

四十七士が討ち入りするまえに食べたそばを文献をもとに苦労のすえに当時のそばを再現なされています。

その努力のうわずみをすくいあげ討ち入りそばを再現してみました。

討ち入りそばの特徴は、めんつゆと薬味です。

どういうことかというと、討ち入りした時期は、いま我々が食べているような醤油は普及していなかったそうです。

討ち入りそばのめんつゆの作り方

そこで味噌でめんつゆを作ります。

つくりかたは、シンプルなものです。

まずは、味噌と水を混ぜあわせます。割合は味噌:1、水:3です。

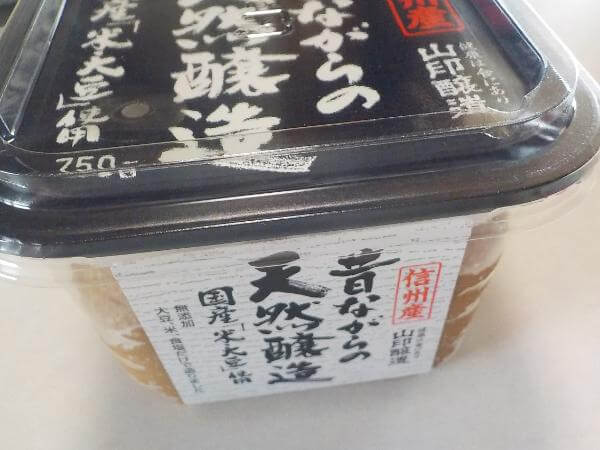

作中では、どろどろの味噌でなければ水に溶けにくいと書かれていました。

こちらの味噌は、さらりと溶けました。

シャカシャカとかき混ぜる調理器具があれば、さらに味噌を溶かしやすいです。

つぎに、清潔な布で味噌を溶かした水をこします。

さいごは、布をじっくりとしぼりあげ、水分をしっかりとぬきます。

さて、味噌がのこりました。のこった味噌は焼き、蕎麦のあいまに食べるアテにします。

それもお酒を飲める、極上のアテになります。

のこった味噌に魚粉(わたしは出汁をとったカツオ節をいれました)、ねぎ、砂糖をいれ混ぜあわせ焼きあげます。

魚焼きグリル、もしくは本格的にシャモジにぬりつけて混ぜあわせた味噌を焼いてください。

めんつゆの素までしっかりと食しつくす江戸のエコな精神。

それも、とてもうめぇ~エコです。

話をめんつゆに戻しましょう。こした味噌の汁をめんつゆにしあげていきます。

こした汁と日本酒、カツオ節でめんつゆを作ります。

日本酒は、むかしながらの製法でつくった山廃をつかうと元禄の味にちかづくとそうです。

カツオ節は、ふといものがいれられていました。

アルコールを飛ばすために、はじめは強火です。沸騰したら日本酒とカツオ節をくわえ強火で5分ほど煮ます。

そのあと弱火で1時間ほどトロトロと煮つめて水分を飛ばせば出来上がりです。

ちなみに、日本酒とカツオ節もいれずに、味噌をこしただけの液体をコトコトと煮るだけでめんつゆになります。

味わいですが、不思議なことにみそ汁ではありません。

なんだか、もっとスッキリとしています。使う味噌によって味はかわるでしょう。

そして、煮こみすぎると塩分が強くなりすぎる可能性があります。味見をしつつ煮てください。

食べた印象としては、そんなにコトコトと煮る必要はない、あるていど水分が飛べばいい塩梅のめんつゆになると思いました。

シンプルなめんつゆです。だからこそ、蕎麦のもつ滋味をシンプルに楽しむことができるように感じました。

左のカツオ節と日本酒をいれたものは色が濃くなっているだけでなく、現代のめんつゆと遜色のない味わいです。

ひとによっては、醤油でつくるめんつゆの硬質的な味わいよりも、味噌でつくっためんつゆの丸い味わいが好きなひともいられると思いました。

さらに、薬味と組みあわせることで、味をかえ、飽きることなく最後までしっかりと蕎麦を堪能できます。

おおめの蕎麦をゆでておいたほうが吉です。

討ち入りそばの薬味

元禄時代の薬味はたっぷりです。

作中では八種類と書かれていました。

すこし調べたところでは、わさび、花かつお、一味などが一般的なものです。

ちなみに、ネギは当時のひとには香りがきつすぎると嫌われていたそうです。

作中では、いまのひとにあわせてネギを提供していました。

おちょこにいれたみかんの皮。単体で薬味として使われています。七味の原型なのでしょうと思いました。

爽やかさが、つよくなります。さっぱりと蕎麦を食せます。そうそう、無農薬の皮をつかってくださいね。

つぎに梅干。梅干の酸味は、10割の蕎麦の味わいとの相性が滅法界よいです。すっきりと目がさめように、蕎麦の味とノドゴシを感じられるようになります。

なんなら、梅干の酸味と塩分だけで蕎麦を食べられます。梅干が好きなひとは、梅干だけで蕎麦を食べられると思います。

梅干は、塩だけで漬けた真っ当なものを使いました。

岩海苔と作中に書かれていましたが、高いのであおさ海苔をつかいました。

蕎麦と海藻の相性は滅法界よいものです。江戸のひとたちは、それをわかっていたのでしょう。

大根おろしは、めんつゆのなかに大根の汁だけをくわえます。大根の果肉までいれると、めんつゆがザラつくので果肉はあとで蕎麦に食べるとよいそうです。

大根好きのひとは、にっこり微笑む辛味と甘味と堪能できます。

辛味大根をつかうと、当時の味わいそのものになります。ただ、辛味大根は高いんですよ。さらに季節でないと食べられないというね。

最後に蕎麦です。元禄時代には、そば粉十割の蕎麦しかありませんでした。

作り方は、ゆごねです。まだ大量にそばを食べる習慣がなく、うすくのばす技術も発達していなかったそうです。

さらに、座って生地をのばし、座りながら包丁で切ったと書かれています。名人が、座って切ってもボソボソのものができたと描写されていました。

めんつゆと薬味は、むかしのものでも十二分においしいです。蕎麦は現代風にゆごねしたほうが美味しいと思いました。